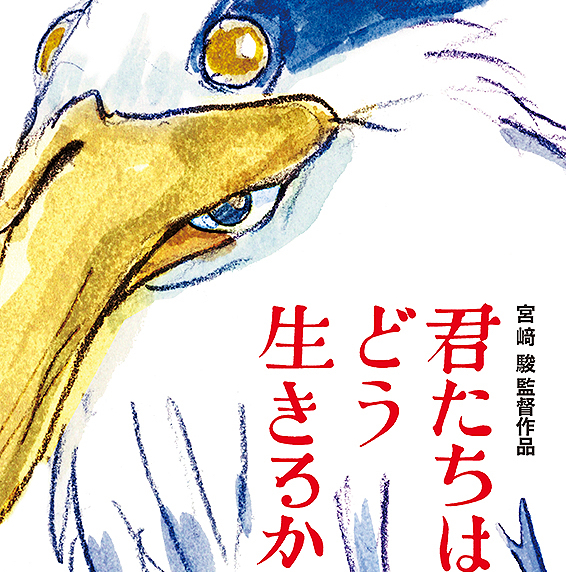

宮崎駿監督最新作「君たちはどう生きるか」を公開初日に観にいきました。

予告映像・情報を極秘にする異例の宣伝方式

今作は10年ぶりの宮崎駿氏による監督長編作品です。

一般的な(というかほぼ全ての)映画は

事前に予告編を広告として放映したり、CMを流したり、ある程度のあらすじやキャストを公開して宣伝しますが

今作で公開された事前情報は

「監督」「タイトル」「公開日」のみ。

異例中の異例です。筆者も、もちろん事前情報なしで観にいきました。

正直言うと、

世にも珍しい「事前情報が一切ない映画」がこの世に爆誕したので

せっかくなら一切の事前情報なしに見ないと勿体無い。

この記事すらも何も見ずに映画見て欲しいなとは思います。

以下、盛大なネタバレありで記述していきます。

あらすじ

物語の舞台は、第2次世界大戦下の日本。主人公は入院中の母を火事で亡くし、父親の再婚に伴って東京から田舎へ移り住んだ少年・牧眞人(まきまひと)だ。父親の再婚相手は、死んだ母とそっくりな母の妹だった。一風変わった7人の老婆が仕える屋敷に住み始めた眞人。その屋敷の近くには、かつて物語が好きな大おじが建て、忽然と姿を消したという廃墟同然の塔があった。眞人は人の言葉をしゃべるアオサギに導かれ、不思議な世界へと冒険に出る。

引用:映画ナタリー

率直な感想

- 難しかった!

- 感じられたことはたくさんあるけど、どう言葉にしていいかわからない

- 「面白かった」と一言で片づけることのできない話

・・・という感じです。

少なくとも「ただのエンタメではない」という情報量を食らいました。

小説「君たちはどう生きるか」とのつながりから考える

1937年に刊行された吉野源三郎の小説「君たちはどう生きるか」からこの映画のタイトルが取られています。

ストーリー自体は、この小説とは全く関係がなくて

映画内で主人公の眞人(まひと)がこの小説を読んで涙を流している場面があるという使われ方でした。

筆者もこの小説は読んだことがあり

映画鑑賞時は内容をうっすら覚えていたという程度ではあるのですが、

改めて軽く読み直してみました。

小説の方の主人公のコペルは友人との仲違いがきっかけで色々と思い悩み

失敗に対する自責の念を乗り越えて前に進むという描写がありました。

映画の方では、継母との関わり方や、学校での馴染めなさに悩んでいました。

学校に行きたくないがゆえに、自分で自分を怪我させたり

継母との関係が希薄であったり、母と認められなかったり。

少なくとも、眞人は狭い視野の中で生きていたと。

しかし、現実世界から下界に落とされて

どうしようもない生死の理(ことわり)を知ったり

ゼロから友人を作ったりする中で成長していったように見えました。

特に「友」との関わりは、小説版の中心となる部分ですから

映画でもこの部分は真っ直ぐに描かれてたなぁという感じです。

「君たちはどう生きるか」の意味

「どう生きるか」について

小説版では、コペルは叔父に導かれる形で自分の過ちに気付いていきました。

映画版で決定的に違ったのは

眞人の大叔父は眞人を「過ちの無い世界」に導こうとしていたように思います。

しかし、眞人はそれを突っぱねて

「自分の中にある悪意との共存」

悪意に振り回されていただけの自分ではなく、

悪意や過ちも自分の中にあることを認めて、それでも他者と友好的な関わりをしていくことを宣言し

眞人はまだまだ第二次世界大戦真っ只中の現実世界に帰っていきました。

それがこの「君たちはどう生きるか」というタイトルに対するアンサーだったのかなと思いました。

最後にアオサギが「ここで起こったことは忘れていくんだよ」と言っていたのは

「この決意をした瞬間をいつか忘れる。それでもお前はその思いを捨てずに生きていけるのか?」

という問いかけに感じました。

小説版「君たちはどう生きるか」

漫画もあります

コメント